「SEO対策をしているのに、なぜか検索順位が上がらない…」「ブログは増えてきたけど、なんだかサイト全体がごちゃごちゃしてきた…」そんなお悩みを感じていませんか?実は、SEOの効果を高めるうえでとても重要なのが、「Webサイトの構成(=サイト全体のつくりや並び)」です。どんなに良い記事を作っても、それが迷子になっていては、検索ユーザーにもGoogleにも届きません。この記事では、初心者の方でもすぐに取り組めるように、SEO成果につながる「Webサイトの構成を整える3つのチェックポイント」をご紹介します。「専門用語はちょっと苦手…」という方でも安心して読めるよう、丁寧に解説していきます。

チェックポイント1:キーワードに沿った設計ができているか

「どんな言葉で見つけてほしいか」を整理しよう

SEOとは、検索エンジンに見つけてもらいやすくするための工夫のこと。まずは「どんな検索キーワードで、どんな人にサイトを見つけてほしいのか?」を明確にすることがスタート地点です。たとえば、「保育園の入園準備」「女性向けフィットネス」「千葉市 外壁塗装」など、ユーザーが検索しそうな具体的なキーワードを洗い出します。そのうえで、そのキーワードごとに「対応するページ」をリストアップしてみましょう。

これを「コンテンツリスト」と呼びます。

ページ同士の関係を図で見える化しよう

キーワードに沿ってページを作成していくと、サイト全体がどういう形になっているかを把握しにくくなります。

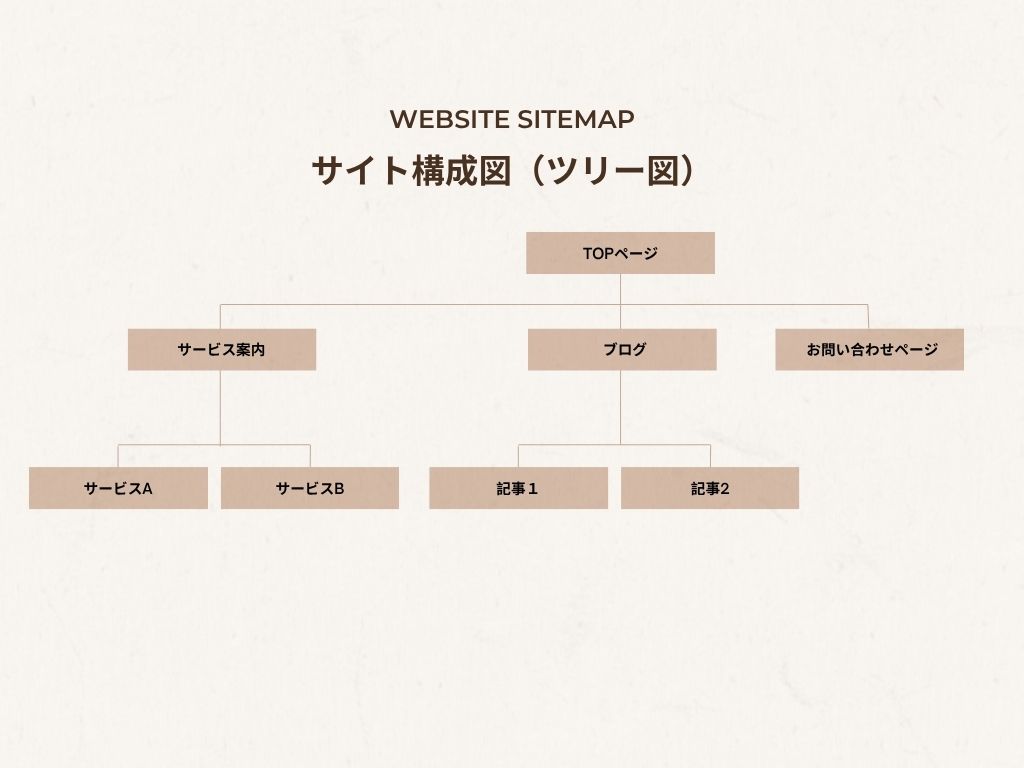

そこで役立つのが「サイト構成図(ツリー図)」です。

といったように、全体の流れやページのつながりを視覚的に整理できるものです。

この図を作るだけでも、自分のサイトが何を目的に、どのような構成になっているかを客観的に見直すことができます。

チェックポイント2:ユーザーと検索エンジンのための「整理整頓」

売上ページと集客ページは分ける

よくあるミスが、「売上につなげたいページ」と「検索で集客するための記事」がごちゃまぜになっている状態です。たとえば、商品の説明ページに長々とブログ的な情報があると、読みにくく、購入にもつながりにくくなります。目的が違うページは構成も分けることが重要です。検索から来たユーザーには「知りたい情報」がすぐ見えるように、商品を購入したいユーザーには「申し込みしやすい導線」を用意しましょう。

カテゴリとパンくずリストで迷わないサイトへ

ブログや記事が増えてくると、どの記事がどこにあるか分からなくなりがちです。これを防ぐのが「カテゴリ分け」と「パンくずリスト」の2つです。これらを導入することで、ユーザーもGoogleも「サイト全体の構造」を理解しやすくなり、SEOにも良い影響があります。

カテゴリ分け:似た内容のページをグループにまとめる仕組み

例)子育てカテゴリ、仕事カテゴリ、美容カテゴリなど

パンくずリスト:今どこにいるかを表示するナビゲーション

例)TOP > ブログ > 子育て > 保育園の選び方

タグづけとタグページの扱いにも注意

「タグ」とは、記事ごとのキーワードを補足的に分類するためのラベルのようなものです。タグは便利ですが、同じ内容が何度も表示されやすいため、検索エンジンにインデックスされるとSEOにマイナスとなる場合も。そこで、「タグページにはnoindex(検索エンジンに登録しない)を設定する」ことが推奨されます。

チェックポイント3:回遊しやすく、伝わるサイト設計になっているか

見せたい情報は「上」に配置する

ユーザーの多くは、サイトを訪れた際に“最初に目に入った情報”で判断します。そのため、特に伝えたい情報(例:新着記事、人気記事、キャンペーン、サービス案内など)は「トップページの上部」に配置するのが鉄則です。また、視覚的に目立たせる工夫(バナー、色分け、ボックス)も効果的です。

内部リンクを活用して、ページ同士をつなごう

SEOでは、「ページ同士がしっかりリンクしているか」も重要な評価ポイントになります。記事の中で他の記事を自然につなげたり、関連ページへの導線を設けたりすることで、ユーザーのサイト内回遊率が高まり、SEOにも良い影響が出ます。

内部リンクの状況は、「Google Search Console(GSC)」という無料ツールを使って確認することができます。「リンク」→「サイト内リンク」で、どのページにリンクが集中しているかを見ることができます。

まとめ:構成が整えば、SEO効果もアップします

いかがでしたか?SEO対策と聞くと、「専門的で難しそう…」と思われがちですが、まずは「サイトの構成を見直す」ことが第一歩です。

- キーワードとページの整理

- ユーザー導線のわかりやすさ

- 内部リンクや配置の工夫

これらを整えるだけでも、検索順位やアクセス数に違いが出てきます。是非意識をして取り組んでください。